长城网·冀云客户端记者 郭慧岩 康紫祎

“历史是个古怪的老头。它要留下的谁也无法赶走,它要送走的谁也无法挽留。”

这是乔羽曾说过的一句话。“无法挽留”的,还有乔羽自己。

6月20日凌晨,“词坛泰斗”乔羽走了。

20世纪五六十年代,乔羽三次来到沙河市渡口村深入生活,时间长达六年之久。

渡口村扼山川之口,川水至此开阔平缓,始可摆渡,故称渡口。村子南依山坡,北临大沙河,广阳山耸峙在河之北。

乔羽曾对记者说,“邢台馈赠给我无数灵感。”作为乔羽“创作的根据地”,渡口村其实也是他的“精神原乡”。

6月25日,长城新媒体记者来到渡口村,寻找那个“戴眼镜的词人”在这里的生活片段。

土炕、方桌、煤油灯

渡口村村西,一座无人居住的空房子,推开木门,映入眼帘的是一片茂盛的杂草和空荡荡的房屋。

斯人已去,屋宇俨然。

院子南屋,就是70多年前乔羽生活的地方,这里也是当时太行区劳动模范刘青云的故居。

渡口村村委会委员彭建平指着土炕说,这里(靠窗的位置)原本有一个小方桌,就是“老乔”搞创作的地方。不忙的时候他还喜欢玩“洋匣子”(老式收音机)。

这一切,在沙河市游客中心得到了还原。

约两米长的炕上,正中间是彭建平口中的那个木头方桌,桌腿不知什么时候裂开了,看起来只要稍一用力就有可能倒掉。

炕的西头放着黑色木柜。旁边的墙上挂着乔羽与当时太行区劳动模范刘青云的合照,还有乔羽用过的茶壶、茶杯。

炕不远处,一个棕色带抽屉的桌子,破烂算盘将人的记忆带回从前,正上方的“洋匣子”再也没有声响。

一盏煤油灯擦得锃亮。

乔羽曾在采访中说,沙河的干部都在这个炕上坐过,一到下雨都到我屋里坐得满满的,晚上那些附近的大嫂们也来我这,“我用的灯在当时算是一个很好的煤油灯,大嫂们都说我的灯亮,都来这做活儿,每天都有好多人。”

渡口村老党员刘麦生说,当时农村条件差,不通电,农民舍不得点灯,邻近妇女们拿着针线围着他和他的小方桌拉家常,逗他这个京城来的“秀才”,听他讲外面的新鲜事儿,“沾”乔羽煤油灯的“光”。乔羽也在与农民们谈天说地中了解了更多的乡土民情。

“乔郎中”、茅台、百家米

“那会儿什么事儿都干,还给人治病,我又不会看病,但是他们认为我非常会看病。”

为何?原来乔羽由于身体原因,每次从北京回来时,经常会带一些常用的感冒药、消炎药等。邻居谁感冒了他就给谁吃几片。碰到有人磕伤碰伤,他就用碘酒、红药水抹一抹,再包扎一下。

那时村民们没见过这些东西,发现效果挺好,如此,乔羽成了能治百病的“乔郎中”,每天找他看病的人络绎不绝。乔羽哭笑不得。

刘麦生还讲了一个乔羽与“百家米”的故事。

大概在1990年,渡口村想请乔羽为广阳山题字,于是派乔羽当年的邻居刘清源等人去北京。村里的父老乡亲知道此事后,你一把我一把凑成了一小袋“百家米”。到了北京,乔羽非常开心,特意嘱咐老伴亲自下厨炒菜,并拿出了存放多年的茅台,幽默地说:“朋友来了有好酒嘛!”

乔羽与老乡们聊着“故乡”的变化,捧起“百家米”笑哈哈地说:“我知道当地有个风俗,小孩儿吃了‘百家米’成人,老人吃了‘百家米’长寿。我老乔吃了百家米可以寿似渡口广阳山。”

如今,青山还在,乔老却再也见不到那刻在上面他的题字。“老聃修行处”“老君台”,八个大字成为渡口村村民思念乔老的寄托。

渡口的炊烟是甜的

“沙河沙河我的家,平原宽阔山岭大。”这句词出自《沙河谣》,是乔羽特意为沙河写的。

“闻一闻渡口的炊烟,喝一口渡口的水,都觉得甜滋滋的。”“我还是很怀念那个地方,从今天的角度再返回去还是能写点什么东西的。”乔羽曾这样坦言。

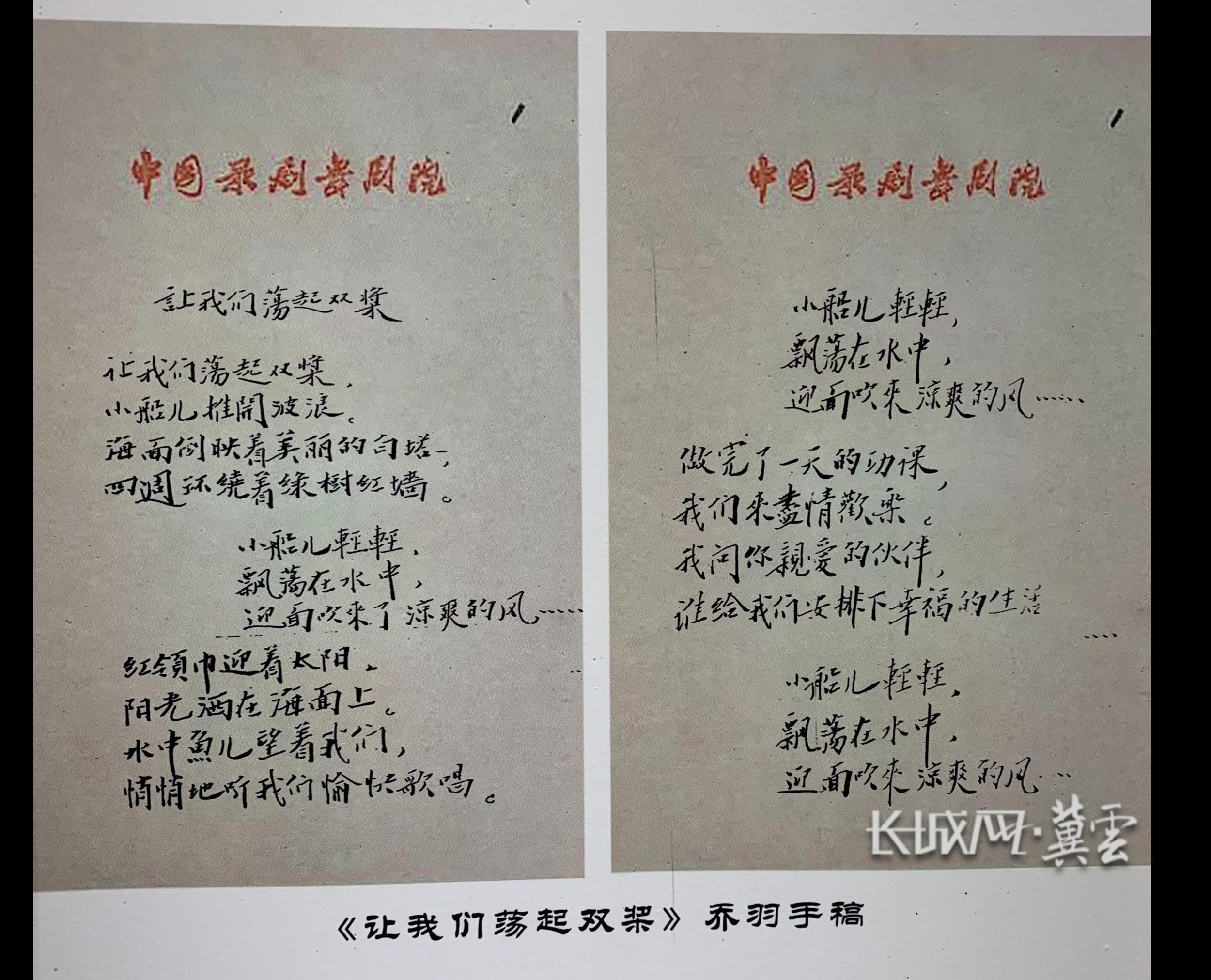

乔羽手稿(复印件)。长城网·冀云客户端记者 郭慧岩 摄

看到沙河市游客中心展出的乔羽的手稿(复印件),一名游客说,他的歌词大多没有什么特别高级词汇,尤其与当下比较起来,不是那么炫,都是一些朴实的语言。

这恰恰就是乔羽的“歌词观”。

乔羽喜欢写普通人的生活,在他看来,那是比海还要深、比山还要高的东西。歌词是要向大众说话的,那就要用大家都能听得懂的语言。他不喜欢太玄、太深,大家都不理解的内容。

《沙河谣》如此,《让我们荡起双桨》如此,《我的祖国》更是如此。

乔羽从不认为,歌词是锦衣美食,是高堂华屋。“它是寻常人家不可或缺的家常饭、粗布衣,或者是虽不宽敞却也温馨的小小院落。”

渡口村村西的那个小小院落,对乔羽来说大概也是温馨的吧!院落还在,当初那个穿着洗得发白衣服、戴着眼镜的“秀才”却再也不会出现了。

大沙河不语,广阳山不言,但它们一直记得,那个“写过几首歌词的人”曾经来过。

快乐骑行 低碳...

快乐骑行 低碳... 千城百县看中...

千城百县看中... 走!周末去滑雪

走!周末去滑雪 河北固安:鲜...

河北固安:鲜... 河北石家庄:...

河北石家庄:... 河北保定:清...

河北保定:清... 数字化转型促发展

数字化转型促发展 非遗面塑进校园

非遗面塑进校园 初冬美景入画来

初冬美景入画来 微纪录片丨问...

微纪录片丨问... 雄安上新啦①...

雄安上新啦①... 长城访谈丨唐...

长城访谈丨唐... 天下无诈 | 取...

天下无诈 | 取... 河北藁城:公...

河北藁城:公... 微纪录片丨问...

微纪录片丨问... 长城专访|高...

长城专访|高... 记者节MV | 我...

记者节MV | 我... MG动画|霜风...

MG动画|霜风...